最近のランボー訳の中で出色のものは二〇一〇年に河出文庫から出た鈴木創士氏の『ランボー全詩集』であると思う。とりわけ『ある地獄の季節』『イリュミナシオン』の二詩集に関しては。

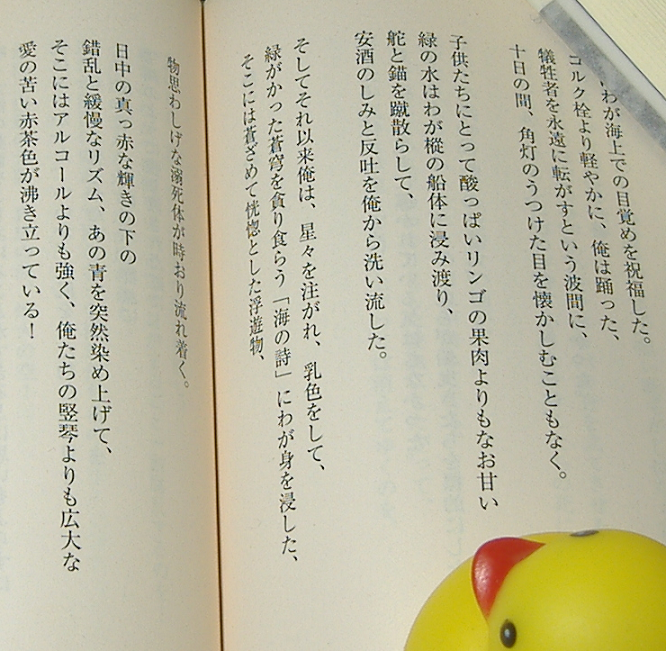

「酔いどれ船」はそれらより前、まだ十七歳のときに書かれたものだ。鈴木訳ではその冒頭はこんな風になっている。

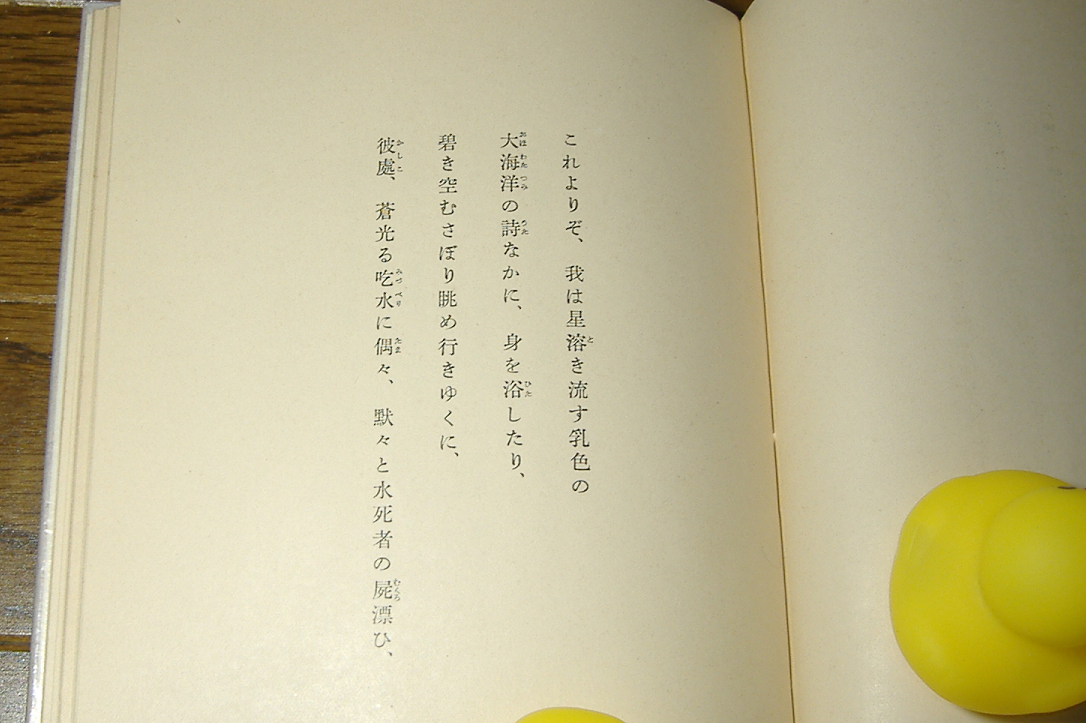

もとの詩はぜんぜん見ていないので推測にしかすぎないが、おそらくこちらのほうが原詩に近いのだろうと思う。そしてこの訳とくらべることにより堀口大学訳の特徴あるいは異様さがきわだつ。つまり堀口版「酔いどれ船」は、まるでイギリスのバラッドみたいな、どんぶらこ、どんぶらこ、という風な諧調を持っているのだ。たとえば堀口訳からもう一つ別の連を拾うと

海の放浪つながりでいうとコールリッジの「老水夫行」をさえ連想させるではないか。錯覚かもしれないけれど、ここに日夏の入れ知恵、あるいは以心伝心の影響を感じざるをえない。日夏の響きをなつかしむゆえんである。

ちなみに鈴木訳ではこの部分はこんなふうになっている。これはこれでかっこいい。まるでロックの訳詩みたいだ。「愛の苦い赤茶色が沸き立っている!」