あけましておめでとうございます。

ツイッター(https://twitter.com/puchiere)があまりに便利なのでこちらはすっかりごぶさたになってしまいました。

皆さまにとって2024年がよい年でありますように。

文学フリマ御礼

文学フリマに来てくださった方ありがとうございました。おかげさまで売り上げも上々でした。(だいたい30部作れば売り切れ、40部作ると余るというのが例年のパターンで、これは会場が広くなっても、あるいは東京でも大阪でもあまり変わりません)

ただ会場が広すぎるためもあって他の方のスペースをあまり回れなかったのが心残りです。義理を欠いた形になってしまったかもです。どうもすみませんでした。

会場でのアナウンスによると来年秋の会場はビッグサイト(東京国際展示場)になるそうです。うーんどんなもんだろう。夏は暑く冬は寒く、おまけに駅からも遠い(ゆりかもめなら少しまし)という年寄りにはつらいところです。コミケではないので異臭が蔓延したり天井に雲がただよったり人がぶつかって来たりすることはないと思いますが……

(画像は本を作るとき大活躍するピラニア印のノコギリ)

明日は文学フリマ

いよいよ明日に迫る文学フリマ東京。今回は気合を入れていつもより倍のスペースをとりました。

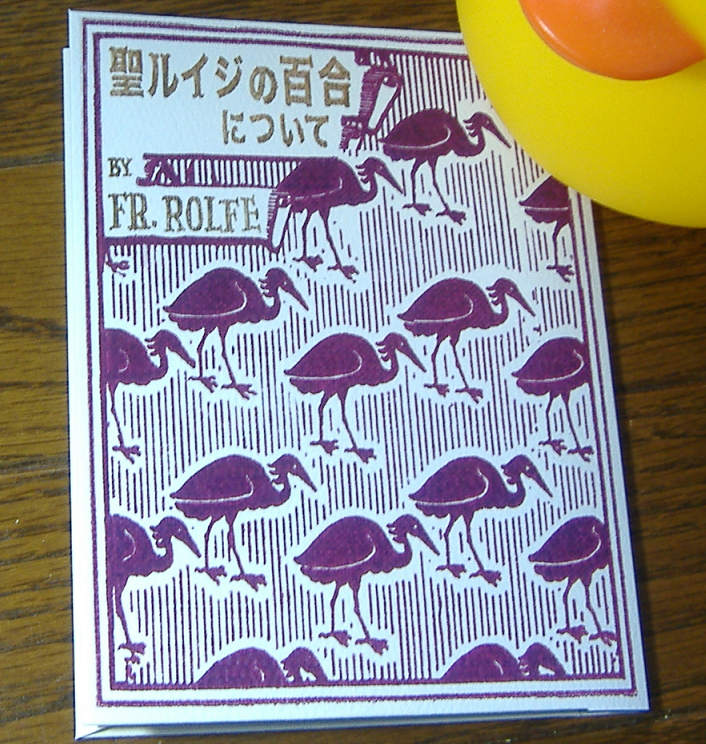

当日売る本を紹介します。まずは『教皇ハドリアヌス七世』邦訳記念(便乗ともいう)に、七年ほど前に出した「聖ルイジの百合について」を判型を若干変えて復刊させました。イタリアの少年が「旦那さま」に土地の逸話を語る『トト物語』の中の一篇です。つまりここではシェエラザードがみずみずしい少年となっているのです。(500円)

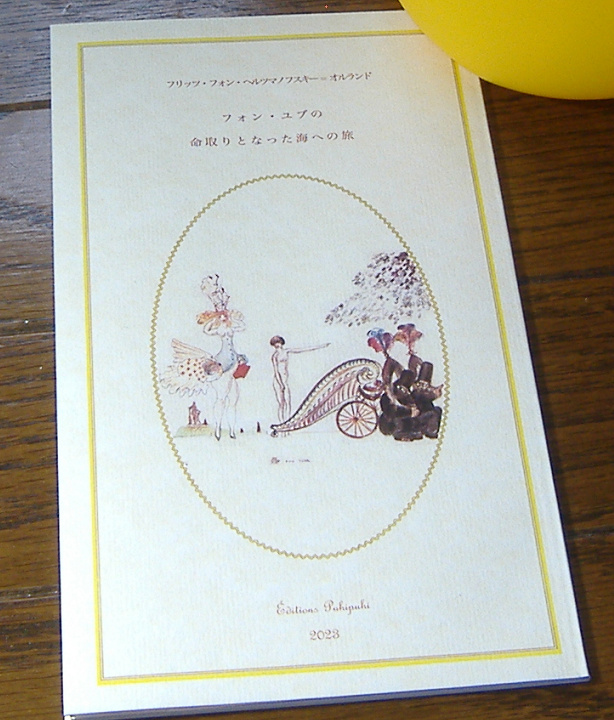

次は畏友素天堂・山口雄也氏の追悼出版として、故人の好きだった作家ヘルツマノフスキー・オルランドの短篇。この前の大阪初売りの本ですが、東京バージョンとして装丁を若干変えてあります。(500円)

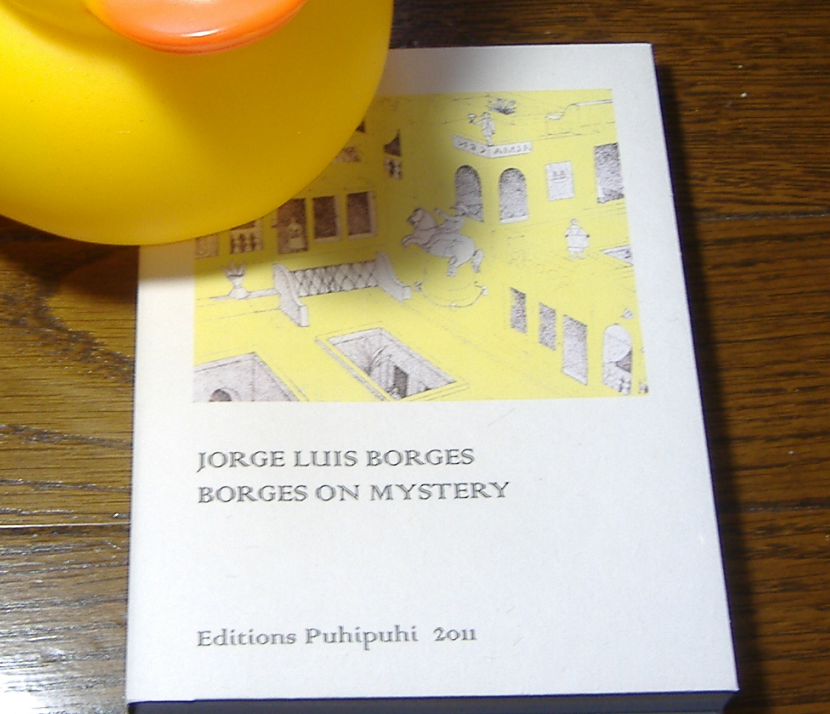

そしておなじみのボルヘス本(900)円

その他いろいろとりそろえております。明日は皆さんよろしくご来場ください。スペースは第2展示場そー39・40です。第1展示場と第2展示場は別棟なのでお間違えなきよう。会場関係のその他の情報はこちらにあります→(文学フリマ東京37 – 2023/11/11(土) | 文学フリマ)

チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク

もうかなり前の話になってしまったが、ある少年が「なぜ人を殺しちゃいけないんですか」と発言して世間が騒然となったことがあった。それをテーマにした新書も出たように思う。元首相が横死したときこのテーマが蒸し返されるかなと思ったが、それはなかったようだ。

この小説に出てくるロボット「チク・タク」にはアシモフ回路なるものが組み込まれていて、人は殺せないようになっているはずだった。ところがなぜか人を殺せてしまう。どうしてだろう? とチク・タクは自問し、けっきょく「アシモフ回路」なるものは技術者がでっちあげたまやかしではないか、そんなものは最初から存在しなかったのではないか、と推測する。これがこの小説のカンドコロかなと思うけれど違うだろうか?

ともあれチク・タクはロボットだから「なぜ人を殺すのか」と悩みはしない。人間への同情心も持っていない(自分を助けてくれた者の左目を撃つところなど圧巻)。もしこれが人間だったら完全なサイコパスである。だがロボットだから、サイコパス特有の性格の歪みは感じられない。むしろ黄金期アメリカSFの名残のような楽天性がチク・タクには感じられる。そこが変てこであるが面白い。

ともあれチク・タクは汚いゴミでも掃除するように人を殺しまくる。きれい好きなのである。これが伏線になっている。このことは最初の場面でチク・タクとその主人である家庭の主婦の会話のなかでさりげなく提示されている。だが最初の殺人の動機はもとより、「なぜ警官がそこが犯行現場とわからなかったのか」の謎まで、これで解明できる。ここらへんはさすがに『見えないグリーン』の作者だなあと思った。

以下は余談なのだが、ある方のウェブサイトに、購入した本と裁断してpdf化した本の記録が毎週載っている。それを見るとこの『チク・タク (以下略) 』は購入の一週間後に裁断されている。うわあ一週間しか本の形をとどめなかったのか、実にこの本にふさわしい処遇だなあと一瞬思ったが、よく見ると同じ本を版元から献呈されてダブリになったための処置のようだ。たいへん失礼しました。

文学フリマ大阪御礼

昨日の文学フリマ大阪に来てくださった方々、どうもありがとうございました。主催者の発表によると今回の入場数は四千人を上回る過去最高になったとのこと。なにしろ一時間前から開会を待つ人々が長蛇というもおろかな、はるかに延々と続く列を作っていたのですよ。会場整理に大わらわだったスタッフの皆さま、お疲れさまでした。

「ふっかつのじゅもん」を唱えて作った再刊本は十四冊が一時間ほどで完売。まさかこんなに人気があったとは、と驚きました。山羊に食わせるほど作った新刊もおかげさまで半分くらい売れました。大阪の人たちの度量に感謝です。会場でほとんどの方がマスクをつけているのにも感心しました。退屈のあまり乳母車から足をのばして展示品をつんつんしている幼児とか面白い見ものもありました。

維新とか万博の悪口を言ったら命の保証はないという、まるで田中哲弥の『やみなべの陰謀』(名作!)第四話のような感じに大阪はなっているという噂も事前に聞いていました。まさかそれはないにしても「万博を成功させよう!」といった垂れ幕やのぼりがあちこちにあるのかなと思ったら、まったく予想は外れて、むかし訪ねたいつもの大阪のままでした。……電通が関与できなかったための怪我の功名かもしれませんが、オリンピック時の東京がいかに異常だったかを思い知らされました。

東京のオリンピック騒ぎで一番憤ったのは、丸善丸の内本店2Fのレジがオリンピックグッズ専用になってしまって、本の会計をする客は1Fか3Fに行かねばならなかったこと。あの日から丸の内本店で本を買わないようになりました。

ふっかつのじゅもん

漏れ聞く噂によれば、あの天下の奇書『ドン・イシドロ・パロディ 六つの難事件』が近く復刊されるそうです。まことにめでたい! これを記念して十二年ほど前に作った同人本も少部数復刊することにしました。明日の文学フリマ大阪に持っていきます。

一九三四年八月二十四日、将来を悲観した三十五歳のボルヘスは自殺を決意してホテルに投宿します。ところがたまたま持ってきていた『エジプト十字架の謎』をつい朝まで読みふけってしまい、固い決意もどこかにいってしまいました。もしこれが『エジプト十字架』じゃなく『緋文字』とか『最後の女』だったらどうなったことか……と考えると恐ろしさに肌に粟がたつではありませんか。

文学フリマ大阪の新刊

文学フリマ大阪11もいよいよ今週末9/10(日)に迫りました。今回の新刊はヘルツマノフスキー=オルランドの『フォン・ユブの命取りとなった海への旅』とレルネット=ホレーニア『男爵令嬢』の二本立てです。ちなみに前者は素天堂・山口雄也氏の追悼出版。お近くのかたはどうぞいらしてください。前回の反省を生かして今回は山羊に食わせるほど作りましたので売り切れることはまずないと思います。

ちなみに11月の文学フリマ東京でも同じものを出す予定ですので、そちらでお買い求めいただくこともできます。例によって絶版となった商業出版物も少し持っていきます。

魔王 第二号 魔女のいる文学史

たまに連れだって古本どらねこ堂に行くK氏(ブログには書かないでくれと頼まれたのでここではイニシャルのみ)から、「ベレンの翻訳が載ってますよ」と教えてもらった『魔王 第二号 魔女のいる文学史』をようやく入手した。限定三百部。造本はAtelier空中線の間奈美子さん。発行所は書肆不死者画報という怪しさ満点のところである。しかしどの記事も驚くほどレベルが高い。

ベレンの翻訳も期待を裏切らないすばらしいものだった。悪徳の中のイノセンスをおしゃれな文体で追求する掌篇には中井英夫を思わせるものがある。自己の神話化とか昇華されたナルシシズムとかも共通している。いまでは入手困難になった雑誌だけでしか読めないのはあまりに惜しい。願わくはこれを訳された宮川尚理氏の手によってベレン(ネリー・カプラン)の翻訳が単行本としていつか出んことを。

新保・法月往復書簡と『迷いの谷』

光文社の電子雑誌『ジャーロ』で連載されている〈新保博久⇔法月綸太郎 往復書簡「死体置場で待ち合わせ」〉は、新保氏の博覧強記と法月氏の奇想が火花を散らす無類に面白い読み物です。これをひときわ面白くしているのはどちらも名探偵であることで、さしずめ新保氏がファイロ・ヴァンスなら法月氏はブラウン神父というところでしょうか。ファイロ・ヴァンスとブラウン神父の対決! これが面白くならないわけはありません。

この往復書簡は『ジャーロ無料試し読み版』で全文読めますが、無料で読むのはもったいないくらいのもので、単行本化されたなら絶対に買おうと思っています。

最新号No.89では『迷いの谷』がとりあげられていて、ひときわ興味深く読みました。

なぜ都筑道夫は平井呈一の訳文を評価しなかったか。この謎について、法月氏は仮説を二つ提示しています。ひとつはその原因は都筑道夫が「アメリカ英語とイギリス英語のギャップに悩まされ、後者への苦手意識を解消できなかったせいかも」しれず、それがイギリス英語に堪能な平井の訳文に「アレルギー反応」を起こさせたのではないかというもの。

もうひとつは『迷いの谷』中の「秋成小見」にでてくる「樊噌」論と、都筑のエッセイ中に出てくるエピソードを対比させ、平井の訳文への反発には無意識のうちに「コンプレックスの裏返し的な不満」が出ているのではという説です。でもこんな乱暴なまとめでは、元の文章の妙味はとても再現できません。原文の一読をお薦めいたします。

ナイトランド・クォータリーvol.33

酷暑にも台風七号にもめげずに堂々刊行される『ナイトランド・クォータリー』の最新刊vol.33 の特集は「人智を超えたものとの契約」。今月末に書店に出回るようです。

執筆陣の中では飯野文彦氏の名が目をひきます。もう20年以上前の話ですが、朝松健氏篇のオリジナル・クトゥルー・アンソロジー『秘神』を読んだとき、氏の「襲名」が集中でひときわ光っていたのを覚えています。その流麗な語り口に酔いました。まあ内容はすさまじくアレなんですが……。今度はいったい何をどんなふうに書いているのでしょうか。読むのが怖ろしくもありますが勇気を奮い起こして読んでみようと思います。

不肖わたくしもレルネット=ホレーニアの短篇「ランデヴー」で参戦しております。エディション・アルシーブ版あるいは福武文庫版でこの人の『白羊宮の火星』を読んだ人は、あまりといえばあまりな結末に驚愕したのではありますまいか。私見では麻耶雄嵩『夏と冬の奏鳴曲』に匹敵するような、読んでいる目が理解を拒否するような、ご無体な結末でありました。すくなくとも無理やりな同一性という意味で両作品は共通するのではないでしょうか。

今回の「ランデヴー」はその結末だけを切り離して一篇の短篇に仕立て上げたような趣きのある作品です。これ以上は何も言いますまい。なにとぞご一読のほどを。