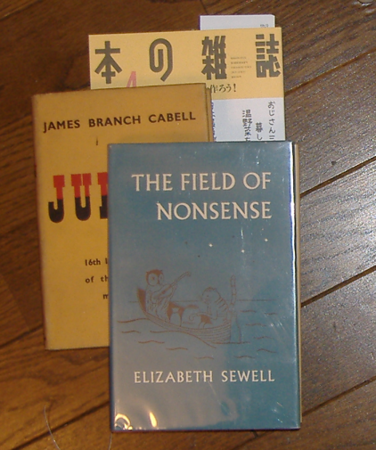

いま発売中の『本の雑誌』で彩古さんがキャベルの『ジャーゲン』を紹介している。おお懐かしや。『夢想の秘密』が出てもう何年になるのだろう。同じ号で若島正氏がデ・ラ・メアの『恋のお守り』について「今は書店から消えた状態になっているのは、もしかするとふさわしいことなのかもしれない」と書いているけれど、ことジャーゲンについては、今は書店から消えた状態になっているのは、もしかするとふさわしくないことなのかもしれない。というのは、この作品はむしろ今読んでこそその魅力が十全に理解できるのではなかろうかと思うからだ。

それはなぜか。それを説明するには、迂遠なようだけれど、まずはエリザベス・シューエル『ノンセンスの領域』の話からはじめるのがいいと思う。この原題は"The Field of Nonsense"であるが、理系の本やSFではこの"field"は、「領域」ではなく、ふつう「場」と訳される。力場、磁場、重力場などなど。あと(これは訳してないけど)ATフィールドとか。

この場("field")は、「ある法則の支配下にある空間」といったニュアンスを持つ。たとえば磁場だとその空間に磁力が働いていて、その中にあるものはいやおうなしにその影響を受ける。あるいはサッカーやフットボールのフィールドを考えてもいい。それらの空間はある定められたルールのもとにあり、それを破ったものにはペナルティが課せられる。

このように"field"というのは「空間」と「そこを支配する法則(ルール)」とがセットになった概念である。それでは「ナンセンス」という場はどのようなルールを持っていて、どのような限界を持っているのか。それをルイス・キャロルやエドワード・リアの作品を手がかりにして考究したのが『ノンセンスの領域』である。すくなくとも私はそのように受け取った。もっともお終いのほうではグルジェフ的というかドイツ映画の『デコーダー』みたいな話(踊りによるコードの破壊)に発展するのだけれどそこはちょっと……

それはともかく「一定のルールが支配する世界におけるロジック」すなわちロジックの異化は、おそらく山口雅也氏の『生ける屍の死』を嚆矢として今ではミステリの一ジャンルを形成した感がある。だからこの『ノンセンスの領域』の論旨は本国よりむしろ日本の読者のほうが呑み込みやすいのではあるまいか。やはり山口氏の「不在のお茶会」みたいな作品が受け入れられる日本のほうが。

また、この観点から、たとえば『オズの魔法使い』と『アリス』の差も説明できよう。どちらも一人の少女が異世界に紛れ込み不思議な体験をする、という点では同じなのだけれど、前者の空間には顕著な法則あるいはルールがなく、したがって「場」を構成していない。ナンセンスという場("field of nonsense")のもとにはないのだ。

そこでようやく話が『ジャーゲン』に戻るのだけれども、今まで述べたような意味で『アリス』の対抗馬をアメリカに求めるとすると、最有力なのは『ジャーゲン』ではないかと思うのだ。本当だよ。嘘じゃないよ。