翻訳をしていて、「そのとき*のように大きな猫が現われた。」みたいな文に出くわしたとする。ところが「*」の単語の意味がわからない。もちろんそんなときは辞書を引くべきなのだが、そのために翻訳を中断したら文章の流れが悪くなりそうな場合、とりあえず「鯨」とか「象」とか、適当に思いついた訳語で埋めておく。そして一段落したあと辞書を引いて直すのだけれど、ときどき直すのを忘れてたいへんなことになる。

『怪奇文学大山脈I』にその一部が収められたルートヴィヒ・ティークの「青い彼方への旅」は、もとは同人誌(エディション・プヒプヒ)として発表したものだ。この作品を取り上げてくださり、なおかつ懇切な解説まで付してくださった荒俣宏氏には感謝の言葉もない。

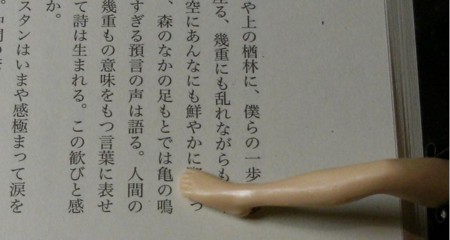

ところで主人公のアセルスタンが木こり小屋で一夜を明かして、その翌朝、木こり一家の長男ゴットフリート(後に中世ドイツを代表する詩人となるゴットフリート・フォン・シュトラスブルク)と森のなかに入っていく場面で、同人誌版では、下の画像のとおり、亀が鳴いていた。

もちろん厳格をもってなる東京創元社の校閲の方が、亀が鳴くのを許すはずもない。この部分に疑問符をつけられたゲラが送られてくるに及び、迂闊な拙豚もようやく辞書を引いて、ここで鳴いているのは実は亀でなかったことを知ったのだった。

しからば本当は何が鳴いていたのか? それは読者のみなさまがこの本を購入し、自らの目で確かめていただければありがたいです。