黄金の街での秘密結社の集会の後ほどなく、どういう経路でかは分からないが、会の様子が漏れたらしい。店に偵察に赴いた方があったと聞いた。あの高楼からはアレフさながら、パノプティコンさながら、あらゆる場所を見通せるのか。恐ろしいことだ。

とまれやがて結社の一員から宝のありかを記した通信が届いた。かくてわれわれは彼女のパートナーに導かれ、勇躍宝探しの旅に出たのだった。

昭和初期における岸田國士のある種の戯曲はグラン・ギニョールの味わいを持っている。年譜によれば岸田は1920年から23年にかけてパリにいたというから、そのあいだにアンドレ・ド・ロルドか誰かの舞台を見たのかもしれない。もっともロルドの恐怖劇場 (ちくま文庫)に収録された本場ものとは異なって、岸田においては残酷性はいわば濾過蒸留されており、直接的には残酷描写は一行も一字もない。だがそのスピリットだけはまぎれもなくある。

悪意は蛇の舌みたいにちらと先端をのぞかせたと思うと、あっという間にふたたび消える。そのチロチロ具合は他に求めようとしても求めえないものだ。そして台詞回しの日本語はおよそ百年たった今もみずみずしい。

一種のプロバビリティーの犯罪の物語「落葉日記」も絶妙だけれど、ここではグラン・ギニョール味がもう少しはっきり出ている「感化院の太鼓」を見よう。

幕が開くと登場するのは姉と弟と彼らの母。姉は二十三、四の未婚者。弟は中学校を三度もしくじり、警察のやっかいになったこともあるらしい。ただセリフと動作を見る限りでは、いたずら好きで多動性があるようだけれど、それほど悪い少年とも思えない。

母と姉はこの弟を感化院に連れていこうとしている。ハハアこのままでは姉が結婚できないから、自分を感化院に追いやってしまうのだな、と弟は察するが、母も姉も必死で否定する。逆に地上の楽園のごとく感化院を誉めそやし、姉などは「自分も入ればよかった」とまで言う。

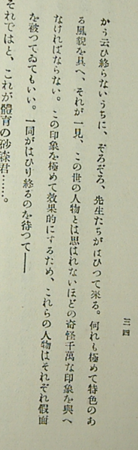

感化院のなかで彼らは院長に会い、次いで感化院の先生方が親子の前に登場する。この先生方を描写するト書きが非常によろしく、この感化院が本当はどういうところなのかを、無言のうちに明らかにしている。左の画像で読めるかどうか分からないが……あるいは読めないほうがいいのかもしれないが……

この戯曲は青空文庫にも入っているので、テキストだけなら宝の地図がなくても読める。ただディスプレイ上で横書きの文章で読んだら、微妙な味わいは吹き飛んでしまう気がする。僭越ながらできれば第一書房版、でなければせめて全集で読んでもらえたらと思う。ジャズ(あるいはロックでもヒップポップでもいい。要するにリズムを強調した音楽)はこんな風にして生まれるのだ。